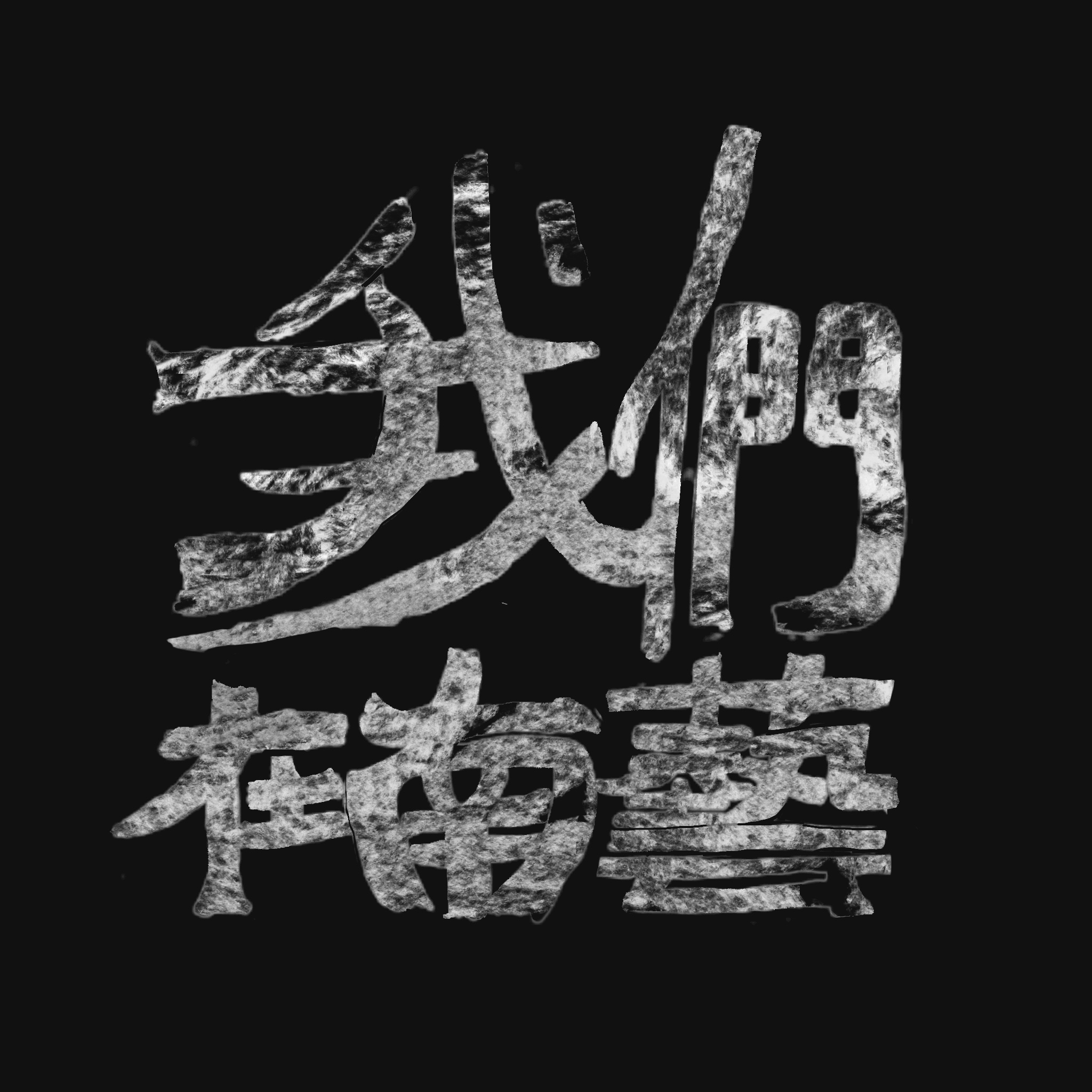

113學年度 5月展演活動_2025多元音像設計共融工作坊 —跨域整合的藝術實踐

文/胡書萍

國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所參與【113-2教師專業社群計畫】及【114年教育部第四期USR計畫:重返與扎根-南瀛地區影像行動計畫】,於2025年五月舉辦了「多元音像設計共融工作坊」系列共三場活動,由策劃人林巧芳老師發起,使學生們能從配樂與手作媒材等角度思考,拓展創意思維,增進音像設計整合經驗,以更開闊的視野進行動畫創作。第一場工作坊「音像配樂溝通與合作規劃」於2025年5月08日舉辦,邀請到了本校應用音樂系的吳鴻樂老師與劉聖賢老師為我們講解配樂配音製作要點以及配樂合作技巧。課程中吳鴻樂老師提供了配樂技巧的專業知識,如聲音的四大領域:音效、擬音、配音、配樂等各領域的內容解釋;還有音效的設計核心,包括資料蒐集、風格選擇、分層處理、情感共鳴。劉聖賢老師則介紹了配音的表現方式、錄製設備以及業界配樂與配音案例說明,也讓同學現場練習為動畫配音,體驗配音所需要具備的能力與要點。除了講述介紹,兩位老師也實際在工作坊中看了同學們的獨立製作動畫作品,並為每部作品提出具體的建議,像是在實際配樂合作的場合應提供的影片格式及該給予合作者何種配樂參考等等。在這次的工作坊中,同學們得到了很寶貴的配樂知識以及合作溝通技巧,同時在師長們的互相引薦下,兩所之間促成了動畫配樂的合作事宜,促成並實踐了跨域合作,師生們都很期待未來的創作發展。

第二場工作坊「天然纖維探索」於2025年5月15日舉辦,邀請到了本校應用藝術研究所的吳佩珊老師為我們進行纖維藝術的介紹與實作教學。吳佩珊老師為了此工作坊帶來了各式各樣的天然線材以及能夠作為編織材料的乾燥植物,使在場大多對天然纖維頗為陌生的同學們大開眼界。吳佩珊老師在課程中介紹了手工物件的定義、手工與纖維藝術的關係以及國內外織品雕塑藝術,還有編織工法與天然材料,深化了同學們對纖維藝術與天然纖維的概念。在具備編織相關基礎知識後,吳佩珊老師開始帶領同學進行纏繞編籃(navajo basketry)的製作,由老師先進行示範,將較粗且堅固的線材或植物莖脈作為骨架,用較柔軟的彩色天然織線將其包裹,由內向外捲曲並在固定距離以8字型穿線固定,以此慢慢完成圓盤形狀的編籃。編織過程須保持高度耐心,同學們都很認真進行創作,本場工作坊除了更深入認識天然織物之外,還學習了手工編籃的製作方式,工作坊結束後,許多同學仍留在教室持續製作,直到作品完成,可見大家對於手工編織的熱情,作品更是獨一無二的寶貴收穫。

第三場工作坊「原土計畫-陶土體驗」於2025年5月28日舉辦,台南土星工作室的兩位負責人黃虹毓老師與彭奕軒老師帶領認識土星工作室的原土計畫,以及陶製品的製作體驗。課程首先由彭奕

軒老師介紹土星工作室的成立,講述了工作室的起步與現況,像是與各種藝術家的合作歷程、品牌的建構思路、跨域行銷的經驗等等,同時也解釋了他們原土計畫:蒐集台灣各地的土進行創作,找回土地與人的情感連結,老師也鼓勵同學能夠利用學校周邊環境的土壤進行創作,並延伸藝術創作的多元形式,以及開發創作上的可能出路與創業的思考。接著由黃虹毓老師分享她的駐村經驗,以及陶藝的創作內涵,之後便帶領同學進行絞胎陶藝的創作。黃虹毓老師示範了絞胎的工法,以及捏製陶器的技巧,同學們也展現出各種創意,有人捏出了盤子、杯子,甚至很多是小雞、小貓等動物造型的器皿,與一般的陶藝不同,在絞胎手法下的陶製品有著自然流暢的紋理,為作品增添了優雅的質感。在這樣的體驗中,師生們都感受到陶土帶來的樂趣,以及手捏製陶土的療癒感。

「多元音像設計共融工作坊」帶來的學習與收穫良多,三個場次都帶來了很多樣的知識與體驗。跨域學習讓平時專心於創作各類型動畫的同學們有機會接觸不同領域,並親自接觸材料,感受跨領域形式內容的藝術之蘊含及音像共融的豐富思考,讓視野更加遼闊,將這些學習經驗用於創作。除此之外,透過工作坊,也讓本所可以與校內各系所有良好的合作關係,進而幫助同學有更多的學習與合作資源,為未來打造無限可能。